葬送研究のモチベーションとは

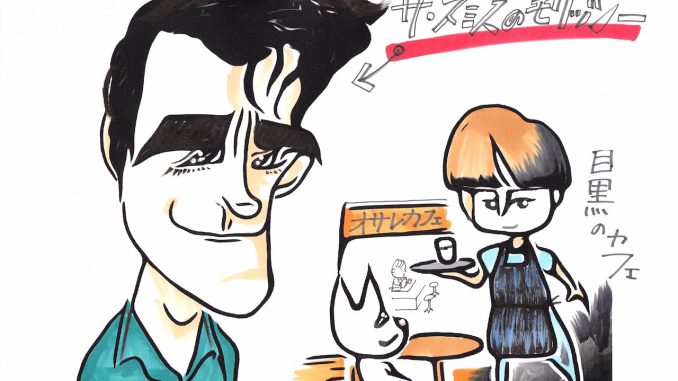

私が葬送研究を始めて10年以上経つ。なぜ葬送研究に拘るのか、理由は複数あるが、その理由のひとつに、イギリスのロックバンド「ザ・スミス」の名曲「デス・オブ・ア・ディスコダンサー」がある。歌詞をそのまま訳して載せると、たぶん著作権的にマズいので、ここでは歌詞の内容の概要をザックリ説明すると……“ディスコダンサーの死、それはここらへんではよくあること。巻き込まれたくもないし、だいたい、ご近所と関わりたくない。愛と平和は良いことだけれども、ただし、あの世でならね”……っていう辛辣な意味になる。

これは、首都圏で直葬が流行し、葬儀があったことも知らされず、知らぬ間に消えていく人々、孤立死の問題を抱える現在の日本の空気じゃないかとも思う。この曲ができたのは80年代のイギリス。もともとイギリス人の葬儀に対する考え方が日本よりシンプルっていうのも、あるかもしれない。

だから、日本の現在の空気感に置き換えるには、時代も国もズレているけれども、ザ・スミスのメンバー、モリッシーの感覚が先んじていたのではないかとも思う。知らぬ間に人が亡くなっていて、いつの間にか消えていくなんて伊藤潤二のホラー漫画みたいだけど、現実に日本の首都圏ではそんな感じになっている。首都圏ばかりではなく、地方都市でも、そんな空気だ。

葬送がどう変わろうと知ったこっちゃないっていう人がいるかもしれない。でも、葬送は社会の“うつし鏡”で、その時代の社会の空気を知りたかったら当時の葬送事情を調べれば良いし、逆もまた然り。

ザ・スミスは誰が聴くのか?

それはさておき、私はザ・スミスが好きだという人に、これまで一度も会ったことがなかった。ディープな洋楽ファンを自認する人でさえ、「え?ザ・スミス?誰なの?」みたいな感じで噛み合わない。ザ・スミスを聴いている人はどこにいるのか疑問であった。

ついに目黒で

だが、そんなある日(上京→帰郷→手術→回復と慌ただしく過ごしていた36歳のある日)東京の目黒の会社から仕事の依頼が入った。久しぶりに上京した私は約束の時間よりも1時間早く到着してしまい、近くのオープンカフェで時間を潰した。すると、有名なタレントが撮影隊を引き連れてカフェの前を通り過ぎていく。なのに、そこにいた人たちは誰も驚かない。“有名人に驚かない首都圏の人たち”の方に驚いてしまう私。

そして、その店のBGMによくよく耳を澄ませば、聴こえてくるザ・スミスのモリッシーの声。とうとう、スミスを聴いている自分以外の人に遭遇できた瞬間だった。

店員さんの髪型を見て合点

そこで、ふと店員さんの髪型を見ると、明らかにイギリスのバンドが好きそうなマッシュルームヘアであった。ああ、そうか。ザ・スミスの好きな人は目黒にいるのか。モリッシーの声には不思議な波動があって、その声を聴き続けると、ザ・スミスを聴いている人同士、引き合わせてくれるんだ……と思った。ただ、そう思っただけで、その人に話かけたりしたわけじゃないんだけどね。

<イラスト:内藤理恵子>

内藤理恵子 Rieko Naito

1979年生まれ。著書に『必修科目鷹の爪』(KADOKAWA)、『現代日本の葬送文化』(岩田書院)などがある。Twitterアカウントは@drjoro.

Leave a Reply